フード

フードとは、信号機の灯火の上に取り付けられる、帽子のつばのような部分である。庇(ひさし)とも呼ばれる。

概要[編集]

太陽光を防いだり、他の道路からの誤認を防いだりする役割がある。日本に初めて信号機が設置された時から長期にわたって信号機に取り付けられていたが、LED式信号機では太陽光を防ぐ必要性が低下し、庇が短い信号機や、庇が無い信号機も設置されるようになった。また、2017年登場の低コスト灯器ではフードレスが標準となり、誤認防止や着雪対策以外の庇が取り付けられることは稀である。

ノーマルフード(通常庇)[編集]

通常庇は、その信号機の標準的な庇である。長さは基本的には1種類だが、警管仕厚型LEDなどの一部の灯器では庇が短くなっているものがある。また、豪雪地域に設置される縦型灯器には、青と黄色の庇が短くなっているものもある。薄型LED以降の世代では、ショートフードに対して「ロングフード」「ナガフード」と呼ばれることがある[注釈 1]。また、低コスト灯器ではフードレスが標準となったため、通常庇を取り付けたものは極めて少ない。

通常庇の中でも特徴的な形状をしているものは、信号ファンによる愛称がつけられている。詳しくは、それぞれのページを参照。

ショートフード[編集]

ショートフードは、薄型LED以降の世代に使われているフードである。長さは従来の半分以下となっている[1]。薄型LEDにショートフードと通常庇のどちらを採用するかは都道府県によって異なる(例えば東京都ではショートフードが大半だが、神奈川県では通常庇が大半である)。低コスト灯器ではフードレスが標準になったためあまり見られないが、日本信号や三協高分子の低コスト灯器ではショートフードを取り付けたものもある。

北海道、岐阜県(豪雪地帯)、初期の東京都などでは通常のショートフードよりさらに短いショートフードも存在している。

ロングフード[編集]

ロングフードは、西日対策や誤認防止のために使われる、通常より長いフードを指す。また、薄型LED以降の世代では、それ以前の長さのフードを指すこともある。

西日対策フード[編集]

西日対策灯器には通常と異なるフードが使われることがある。車両用灯器では通常よりも長いフードが使われ、歩行者灯器では下に傾いた庇が使われる。歩行者灯器の西日対策フードは「愛知庇」「S庇」とも呼ばれる[注釈 2]。

ダブルフード[編集]

ダブルフードは、誤認防止庇の1つである。円周の3/4程度を覆い、片側からの誤認を防止する。「Wフード」、「ダブル庇」、「片かくしフード」等とも呼ばれる。

ダブルフードの中には、形状が左右非対称のものがある。右側を隠しているものは「右隠し庇」、左側を隠しているものは「左隠し庇」と呼ばれることがある。

基本的にフードで囲われていない部分(穴)が左下か右下にある場合が多いが、日本信号や京三製作所の一部の灯器に関しては真下に穴があり後述の筒形フードに似たような状態になっているものも存在する。

横向きフード[編集]

誤認防止庇の一種。ダブルフードとは違い、一方向からの誤認を防ぐために通常フードが90°傾いている。

三角フード[編集]

信号電材製の低コスト灯器に対して設置されることがあるフード。ダブルフードは円周型に覆うのに対し、三角フードはその名の通りカクカクした形となっている。後述の筒型フードに相当する六角フードを半分にしたものと言える。

筒型フード[編集]

筒型フードは、筒の形をした誤認防止庇である。円周のほとんどを覆い、左右からの誤認を防止する。「筒形フード」、「筒型庇」などとも呼ばれる。

土管庇[編集]

筒型フードのうち、裾が無く、下部の開きが大きいもの(特に京三角型、関東型宇宙人、小糸角型、包丁(未遂)、小糸FRP、日信初期FRP)は、「土管庇」、「土管フード」と呼ばれる[注釈 3]。

完全筒型フード[編集]

筒型フードのうち、下部の開きがほとんど、あるいは全くないもの。

一部の信号ファンは、この完全筒型フードや後述の筒型のルーバーをその見た目から「バズーカ」と呼んでいる(大阪府の梅香バズーカが一番有名)。

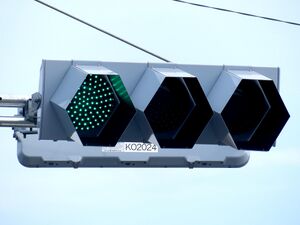

六角フード(ヘキサフード)[編集]

信号電材製の低コスト灯器に用いられる筒形フードに相当するもので、見た目が六角形なことからその名がつけられている。横型灯器用。

四角フード[編集]

信号電材製の低コスト灯器に用いられる筒形フードに相当するもので、見た目が四角形(正方形)なことからその名がつけられている。縦型灯器用。

誤認防止フード(ルーバーフード・視角制限フード)[編集]

誤認防止のためにフードの内側に金属板(ルーバー)を並べて信号の見える範囲を制限しているフードである。「ルーバーフード」などと呼ばれる。鋭角交差点で他の道路から隠す左右制限と、隣接交差点で隣の交差点から隠す上下制限がある。

「ルーバー」と「視角制限(視野角制限、視覚制限)」について[編集]

どちらも金属板を入れたフードであるが、2つの言葉が区別されることがある(神奈川県警など)。日本信号は「ルーバー[1]」、信号電材は「視角制限[2]」と呼んでいるが、両者の違いについて公式の資料が少ないため、ここでは複数の説を取り上げる。

信頼性の高い資料が少ない、複数の説がある事柄に関して取り上げています。正しくない可能性があることに留意してください。 |

光が漏れるのがルーバー、漏れないのが視角制限[編集]

ルーバーでは金属板に反射した光が漏れてしまうが、視角制限ではそれが対策されているというもの[3][4]。この場合、日信低コストはルーバー、電材低コストは視角制限である。

視野角の調整できるのが視角制限、できないのがルーバー[編集]

ルーバーのうち、金属板の角度の調整によって視野角を変えられるのが視角制限というもの。

視角制限のうち、信号電材製がルーバー[編集]

視角制限フードは現在、信号電材、日本信号が製造しており、信号電材製の物は特にルーバーと呼ばれ、信号電材の商標名となっている[注釈 4]。こちらも上下、左右制限がある[2]。

視角制限のうち、特殊なフードを取り付けたものがルーバー[編集]

交通工学研究会の「交通工学用語集」や「平面交差の計画と設計 基礎編」では、「視覚制限型信号灯器[5]」、「視野角制限型信号灯器[6]」として取り上げられており、その方式の一つとして特殊なフードを取り付けた「ルーバー式」がある。光の漏れの有無、視野角の調整の可否、およびメーカーに関する関する記述は特にない。

「SD制限」、「四角制限」について[編集]

(詳細は四角制限を参照)

ルーバーフードや視角制限フードのうち、四角い形状のものは信号ファンの間で「四角制限」と呼ばれている。また、信号電材製の視角制限フードを「SD制限」、小糸製のものを「KO制限」、京三製のものを「KY制限」と呼ぶこともある。

カプセルフード(着雪防止型[1])[編集]

カプセルフード(寒冷地対策カバーEZ20シリーズ)は、着雪防止のために灯火を透明なカバーで覆った日本信号が開発したフードである。尖った形状の「クチバシカプセル」と、あまり尖っていない形状の「玉ねぎカプセル」の2種類が存在する。また、カプセルフードの一部を黒色にしたり、内側にルーバーを並べたりして誤認防止の機能を持たせたものも存在する。

雪国フード[編集]

縦型灯器において赤の庇は通常の長さで、黄青の庇が赤より短くなっている特徴を持っているフード。目的は定かでは無いが、黄青の庇に積雪すると赤黄の灯火が隠れてしまうためこの様式が採用されていると考えられる。

北海道、山形県、福島県(主に会津地方)、新潟県、福井県などの積雪が多く縦型灯器が積極採用されている地域で多く設置されており、それぞれ採用されている世代や筐体は様々である。

ドレミ型フード[編集]

縦型灯器において庇が上から下にかけて短くなっていく特徴をもつフード。目的は雪国フードと同じだと考えられる。

北海道、福島県、新潟県、福井県で採用されており、元々は鉄板灯器など比較的古い世代で採用されていたが、最近では薄型灯器で若干その特徴が出ている個体や、庇が転用され偶然ドレミ型フードになったものもある。

その他[編集]

- 静岡県では、通常より長い誤認防止フードが使用されていた時期がある。

- 東京都では、歩灯の誤認防止としてノーマルフードを採用する場合があるが、その中でとりわけ長いフードを使用している箇所がある。

参考文献[編集]

- ↑ 1.0 1.1 1.2 日本信号技報 Vol.29 No.1 2005/2, p36.

- ↑ 2.0 2.1 信号電材株式会社. "外付フード視角制限灯器", 信号電材株式会社. n.d. , (参照 2025-01-06).

- ↑ 信号機ラボ. https://x.com/vsp_99/status/1570038054899032064, X. 2021, (参照 2025-01-11).

- ↑ 信号機ラボ. https://x.com/vsp_99/status/1430140470097707015, X. 2021, (参照 2025-01-11).

- ↑ 交通工学研究会. 視覚制限型信号灯器, 交通工学用語集. n.d. , (参照 2025-01-11).

- ↑ 一般社団法人 交通工学研究会. 平面交差の計画と設計 基礎編. 交通工学研究会, 2020.

注釈[編集]

- ↑ 西日対策フードも「ロングフード」と呼ばれることがある。

- ↑ DX形灯器の愛知庇とは別物

- ↑ 下部の開きに関係なく、完全筒型フード以外の筒型フード全てを土管庇と呼ぶ場合もある。(Y.M.緑の風, 「信ちゃん用語」, ページわいえむ, 2019, 参照2025-01-06)

- ↑ J-PlatPat の商標検索で見つからなかったため、出典があれば加筆をお願いします。