変則矢印

変則矢印(へんそくやじるし)とは、矢印灯器が通常と異なる位置に設置されている信号機である。

概要

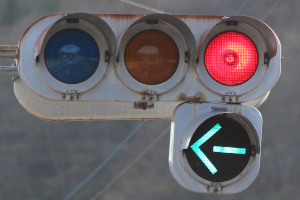

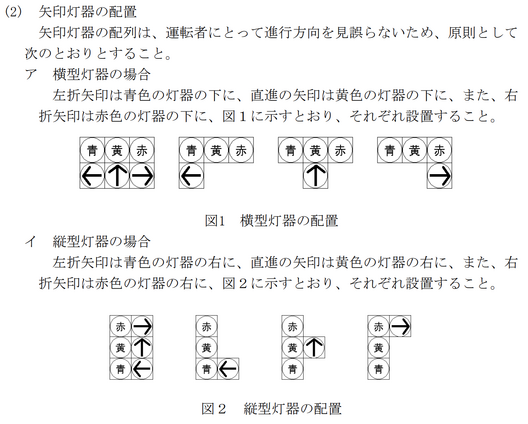

矢印灯器の設置は警察庁の通達によって定められている[1]。原則として、左折矢印は青の下(縦型の場は右)、直進矢印は黄色の下(右)、右折矢印は赤の下(右)に設置される。

しかし、何らかの理由によりこの原則に従わずに設置される場合がある。信号ファンの間ではこのような矢印は「変則矢印」と呼ばれている。なお、青矢印と黄矢印については、1975年出版の「交通信号50年史」に「主信号の下位に黄矢印を設け、その下位に青矢印とする。」[2]と記述されているが、当時は設置についての規定がなく、旧来の慣習に委されていたため、このルールが現在でも有効であるかは定かでない[注釈 1]。

要因

変則矢印となった要因について考えられるものを列挙する。

この項には推測が多く含まれています |

矢印の数が多いため

通達ではそれぞれの矢印は1つしかないが、実際には左方向や右方向に2本以上道路があり、矢印を本来と異なる位置に設置せざるを得ない場合がある。例えば、東京都大田区矢口一丁目の環八通りと第二京浜の交差点の南東向きの信号機は右方向の矢印が2つあり、直進矢印が青の下に押し出されている(↑↗︎→)。

車に接触する可能性があるため

歩道橋などで、通常の位置に設置すると矢印灯器の位置が低くなってしまい、車に接触する可能性がある場合に矢印灯器を3色灯器の横や上に設置する場合がある。上に設置されているものは「たんこぶ矢印」と呼ばれている。

金具と干渉するため

アームや灯器取付金具などと干渉する場合に、矢印をずらして設置する場合がある。

矢印同士が干渉するため

丸型灯器(初期丸型灯器[注釈 2]、樹脂丸型灯器、鉄板灯器)は矢印取り付け用の穴が青の上下と赤の上下にしかなく、それぞれ内側に寄っている。そのため、直進と左折、あるいは直進と右折の矢印を設置する場合は、直進矢印を黄色の下ではなく赤や青の下に設置することがある。

また、電材アルミ一体型灯器は一灯の矢印灯器が横向きとなっているため、並べて設置できない。通常は二灯の矢印が使われるが、後から矢印を追加した場合などは離して設置する必要がある。「耳」のある矢印灯器も、結合せずに離して設置される場合がある。

事故によって破損したため

車が灯器に接触して破損し、元の位置に設置できなくなったと考えられる例が神奈川県に存在した[3]。

誤認防止のため

左方向や右方向に2本以上道路があり、矢印を黄色の下に設置すると直進矢印と誤認するおそれがある場合に、矢印を外側にずらしたり、縦に並べたりする場合がある[4]。石川県金沢市「むさし西」交差点はかつて左方向の矢印を青の下と黄色の下に設置していたが、黄色の下の矢印を直進矢印に誤認したことによる事故が発生したため、現在は青の左とその下(青の左下)に設置している[5][6]。

矢印を共用するため

鹿児島県曽於市には、1つの信号機のみで本線と側道に対して信号を出すために、右折矢印と直進矢印の位置を入れ替えている交差点がある[7]。(←→↑)。側道にのみ見せる右折・左折矢印はルーバーフードとなっているが、本線と側道の両方に見せる直進矢印は通常フードで右側に設置されている。このような例は非常に稀であり、この1箇所しか発見されていない。

視認性を上げるため

赤の下に矢印灯器を設置することで赤信号と矢印の距離が近くなり、目立ちやすくなる可能性がある。あるいは、単に矢印の位置を赤の下に統一していた可能性がある。古い世代の信号機に多く、特に群馬県、埼玉県、神奈川県などで見られる。

縦型信号機では、左折矢印を青や赤の左に設置したり、直進矢印と右折矢印の位置を入れ替えたりする場合がある。

見えやすくするため

矢印の向きに関わらず、矢印灯器を交差点の中央寄りに設置する。街路樹などによって矢印灯器が隠れないようにするためか、両面設置の場合に裏側の矢印灯器が隠れるようにするためと思われる。宮城県に多かったが、現在では数が大幅に減っている。

変則矢印のまま更新したため

上記の理由で変則矢印となっていた信号機も、更新時は通達に則り矢印の位置が変更されることが大半であるが、なぜかそのままの設置位置で更新されることがある。

不明

理由が全くわからない変則矢印も少なくない。昔は位置の規定がなかったため、何も考慮されずに設置された可能性がある。

注釈

参考文献

- ↑ 出典:「時差式信号現示による制御に関する運用指針の制定について(通達)」(警察庁)(2025-10-12閲覧)

- ↑ 交通信号50年史編集委員会. 交通信号50年史. 187ページ.

- ↑ 羽井出. https://twitter.com/sv2nt/status/1454025513631051779?s=46&t=EtxV-AJJ6PVxyUDwkrMuzA, X. 2021, (参照 2025-10-12).

- ↑ 羽井出. "変わった設置の矢印", 信号機研究所. 2023, https://sv209.com/rare/unusual-arrow-installation/, (参照 2025-10-12).

- ↑ 路線バスと衝突、男性を書類送検 運転過失傷害容疑. 日本経済新聞. 2013-06-07, 日本経済新聞, https://www.nikkei.com/article/DGXNZO55946550X00C13A6CC0000/, (参照 2025-10-12).

- ↑ もり. "<石川県> 矢印灯器", 道路標識と信号機の森. 2003, https://ds-mori.main.jp/sisk51.htm, (参照 2025-10-12).

- ↑ 丹羽拳士朗. "変則配列矢印", Let's enjoy signal!!. 2024, https://trafficsignal.jp/~thinsignal/kagosimahensokuyazirusi.html, (参照 2025-10-12).