遠赤外線式車両感知器

表示

遠赤外線式車両感知器(ちょうおんぱしきしゃりょうかんちき)とは、遠赤外線の検出を用いた車両感知器の一種である。

概要

物体から放射される遠赤外線を検出することで車両を感知する車両感知器である。他方式と異なり超音波や赤外線を発射しないパッシブ方式の感知器であるため、消費電力が極めて少ない。そのため、商用電源式のほか小型ソーラーパネルと蓄電池を用いた電源供給も可能である。さらに、無線伝送装置と組み合わせることで、完全スタンドアロンの運用も可能である。感知部は路面から5.0~6.0mの高さに設置する。感知領域は直径約0.75mであり、この範囲内を120km/h以下で走行する車両を検出できる[1]。

警交仕規

警交仕規第1017号は他方式の車両感知器も含まれる。

構造

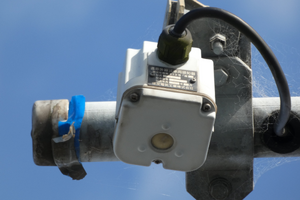

感知部(ヘッド)・制御部(筐体)で構成される。全ての物体から常に遠赤外線が発せられており、自動車が発する遠赤外線を感知部で検出する。感知部が非常に小型であり、角度をつけて設置することも可能であるため設置の自由度が高い。車灯のアームや信号柱に直付けすることも可能である。

制御部は感知部の情報の送受信のほか、ソーラーパネルを使用するものはバッテリーを、無線伝送機能を有するものはアンテナ及び無線伝送ユニットを有する。

用途

遠赤外線式車両感知器は小型・省電力・設置しやすい特徴を活かし、主に交通量計測(ギャップ感応制御)に用いられる。

右折車感応制御

右折レーン上などに設置し、右折矢印時間を自動で調整する。

交通量計測(ギャップ感応制御)

主要道路などに設置し、通過台数を計測し交通管制センターに送信する。このデータを元に制御を調整する。

参考文献

- ↑ 電気計測 2019年3月号 交通管制システム 車両用感知器の種類と役割 電気書院 発行