「関東蓋」の版間の差分

表示

関東蓋のページの作成 |

編集の要約なし |

||

| (同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||

| 4行目: | 4行目: | ||

角型灯器の裏蓋のうち、[[小糸工業]]・[[日本信号]]が採用していた蓋。昭和30年代後半からは[[京三製作所]]も参入してきた。(関西はしばらく[[関西蓋]]を採用していた) | 角型灯器の裏蓋のうち、[[小糸工業]]・[[日本信号]]が採用していた蓋。昭和30年代後半からは[[京三製作所]]も参入してきた。(関西はしばらく[[関西蓋]]を採用していた) | ||

== | == 日本信号 == | ||

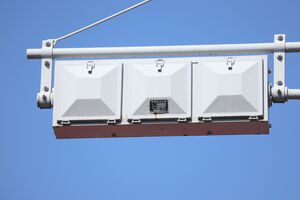

[[ファイル:Koito kantohuta.jpg|サムネイル|小糸製の角型灯器の蓋(関東蓋)]] | [[ファイル:Koito kantohuta.jpg|サムネイル|小糸製の角型灯器の蓋(関東蓋)]] | ||

NS製は、交通信号灯銘板世代と後代の角型で2種類あり、古めのタイプは平たい部分が広く、後代のタイプは、平たい部分が狭くなっている。前述の平たいタイプは公道からは恐らく全滅している。 | |||

== | == 小糸工業 == | ||

小糸製は、NS製よりも平たい部分が狭く、よりピラミッドのような形をしている。新しい世代の角型灯器は、関西蓋のような形状をした蓋を採用していた。 | |||

== | == 京三製作所 == | ||

京三製は、小糸製と同じように、ピラミッドのような形状をした蓋を採用していた。関東蓋の採用は、昭和30年代後半からで、3社の中で一番遅かった。関西では、昭和50年頃まで関西蓋を採用していた。 | 京三製は、小糸製と同じように、ピラミッドのような形状をした蓋を採用していた。関東蓋の採用は、昭和30年代後半からで、3社の中で一番遅かった。関西では、昭和50年頃まで関西蓋を採用していた。 | ||

| 18行目: | 18行目: | ||

・[[関西蓋]] | ・[[関西蓋]] | ||

{{デフォルトソート:か}} | |||

[[カテゴリ:その他]] | |||

2025年10月4日 (土) 11:00時点における最新版

関東蓋(かんとうぶた)とは、角型灯器に取り付けられている、ピラミッド型の裏蓋のことである。

概要[編集]

角型灯器の裏蓋のうち、小糸工業・日本信号が採用していた蓋。昭和30年代後半からは京三製作所も参入してきた。(関西はしばらく関西蓋を採用していた)

日本信号[編集]

NS製は、交通信号灯銘板世代と後代の角型で2種類あり、古めのタイプは平たい部分が広く、後代のタイプは、平たい部分が狭くなっている。前述の平たいタイプは公道からは恐らく全滅している。

小糸工業[編集]

小糸製は、NS製よりも平たい部分が狭く、よりピラミッドのような形をしている。新しい世代の角型灯器は、関西蓋のような形状をした蓋を採用していた。

京三製作所[編集]

京三製は、小糸製と同じように、ピラミッドのような形状をした蓋を採用していた。関東蓋の採用は、昭和30年代後半からで、3社の中で一番遅かった。関西では、昭和50年頃まで関西蓋を採用していた。

関連項目[編集]

・角型灯器

・関西蓋